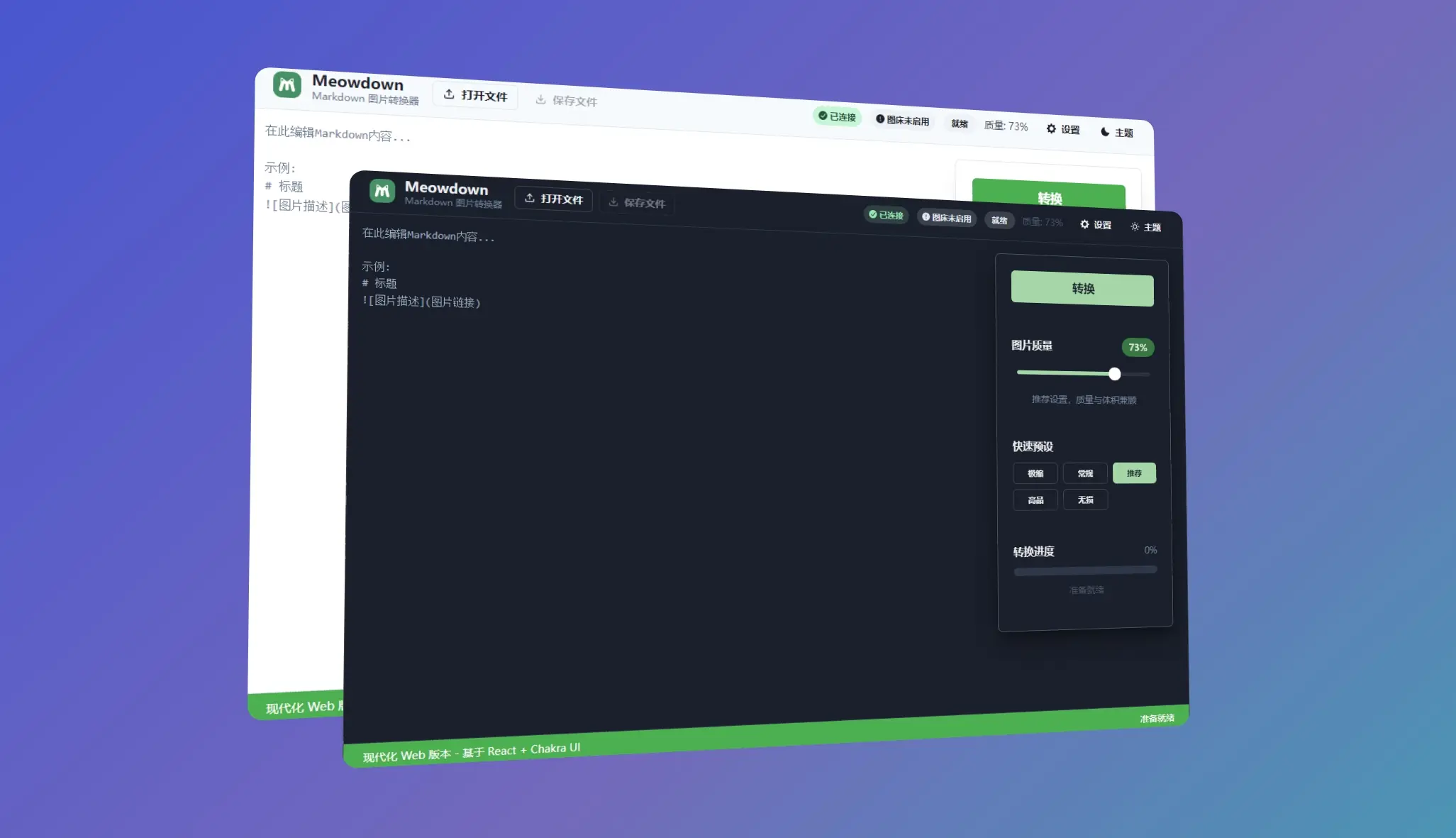

- 发表于

文化决定语言,语言决定思想:我们赖以生存的隐喻(读后感)

从水下第一个生命的萌芽开始……到石器时代的巨型野兽……再到人类第一次直立行走,你已经历许多。现在,开启你最伟大的探索吧:从早期文明的摇篮到浩瀚星宇。

我们的文明一步一步走来,物质文化不断发展,不断结合周遭的文明,慢慢拼接成一个庞大的、又全新的整体。我总会想到:孝文帝、图拉真、忽必烈、唐太宗……文明的演进,伴随着一种以地区和文化为划分的思维方式慢慢成熟。

中国人好像普遍勤劳、讲集体、重视行为和社会性地位;欧洲人常被说追求自由、看重个人成就和主张。中东、南美也各有自己的味道(我只能说一点点观察,不算结论)。 中东很多地方,公共生活会围着宗教历法和待客礼数转——斋月里白天克制、傍晚开斋餐一桌人围坐,那种“我们在一起”的秩序感很强;市集里讨价还价不是“麻烦”,更像一种社交的你来我往(面子、荣誉、气度都在里面);家族/熟人网络对决策的权重挺大,口头承诺、介绍背书有时候比冷冰冰的合同还要“稳”。

中东很多地方,公共生活会围着宗教历法和待客礼数转——斋月里白天克制、傍晚开斋餐一桌人围坐,那种“我们在一起”的秩序感很强;市集里讨价还价不是“麻烦”,更像一种社交的你来我往(面子、荣誉、气度都在里面);家族/熟人网络对决策的权重挺大,口头承诺、介绍背书有时候比冷冰冰的合同还要“稳”。 南美这边,天主教和民间信仰常常是交织的,节庆的节律很影响生活(狂欢节不只是“热闹”,它真的是一年情绪的阀门);足球像一种公共情感的容器,广场政治也频繁,大家走到街上表达意见并不稀奇;时间观相对弹性一点(也不完全是“拖”,更像把当下的人际互动放得很前面),马黛茶在朋友间传来传去,邻里周末烤肉,一种松弛但紧密的人情密度。

南美这边,天主教和民间信仰常常是交织的,节庆的节律很影响生活(狂欢节不只是“热闹”,它真的是一年情绪的阀门);足球像一种公共情感的容器,广场政治也频繁,大家走到街上表达意见并不稀奇;时间观相对弹性一点(也不完全是“拖”,更像把当下的人际互动放得很前面),马黛茶在朋友间传来传去,邻里周末烤肉,一种松弛但紧密的人情密度。

这些当然不是标签,我更愿意把它们看成“生活里的隐喻”在起作用:比如“关系是网络/家园”“节庆是呼吸”“市场是舞台”。它们慢慢把日常组织起来,最后看上去就像一种“群体性格”。

先想到的词,是文化。

是的,每个文明不同之处,往往就是文化不同。但文化到底怎么“塑造”一个文明里普遍的思维方式?

是什么让大家众口一词,能很快达成共识?

是什么让我们聊两句就心领神会?

为什么在洛杉矶遇到同省老乡,会立刻有一种熟悉感?

我直觉:是语言。

语言?我还是多问半句:语言为什么能让大家对上?翻译能做到词对词大体对应,“I want it.” 和 “我要这个”看上去也差不多,可实际交流的感觉,常常不止是词义本身。

可能在词的背后,还有一种“取景框”。它决定我们会优先看到什么、忽略什么。比如我们不自觉地把“时间”当成什么:英文里常说“spend/save/invest time”,时间像货币;中文里会说“挤时间、耽误了、拖欠”,更像某种被安排/被拖延的资源。再比如“争论”,如果脑子里默认它是“战场”,我们就会自然用上“攻击/防守/赢”;可如果把它当“共舞”,动作和用词就会变了。 所以,关键也许不是“语言整体”,而是语言里那些安静的“默认设置”——它们有点像我们思维里的轨道。说白了,就是:隐喻。

所以,关键也许不是“语言整体”,而是语言里那些安静的“默认设置”——它们有点像我们思维里的轨道。说白了,就是:隐喻。

这就是隐喻。

看上去“隐喻”像是修辞,其实书里说的不是写作手法,而是一种思维的迁移习惯。比如“争论就是战争”,把战争的概念迁移到争论:于是“攻击论点、捍卫立场、赢得辩论”这些词,顺着就都来了。

类似的还有很多:

- 国家是一个家庭(NATION IS A FAMILY)

- 政治是一场战争(POLITICS IS A WAR/BATTLE)

- 政治是一场游戏(POLITICS IS A GAME)

- 危机是一场战斗(CRISIS IS A BATTLE)

- 时间就是金钱(TIME IS MONEY)

- 生活是一段旅程(LIFE IS A JOURNEY)

这些隐喻在做同一件事:用已建立的概念去照亮另一个领域。因为它们来自已有经验,所以展开看起来“很自然”。

理解到这一步,会发现:语言在扩张,思维也在扩张。这其实就是世界观的扩张。也就是文化在塑造文明对同一件事的不同理解方式。

一方面,这让我们高效:人类的合作、制度、诗歌与书籍,都是这么长出来的。寥寥数字就能展开意境——我们惊叹唐诗宋词,也是在它们的隐喻建构下,共享一种理解。

但同样的,这种“共享之美”,在提升交流速度的同时,也会慢慢固化我们的思考。我越来越有这种感觉:我们生活在隐喻的无形监狱里。它的坚固在于我们甚至意识不到它的存在。

以“争论就是战争”为例:我们谈“攻击”论点、“捍卫”立场、“赢得”辩论。这背后附带了一套行为预设:把沟通对象当“敌人”,把达成共识简化成零和博弈。它高亮对抗,却遮住了合作、理解与共创。如果换一个隐喻——“争论是一场共舞”,那感觉真的不一样。

这种束缚在个人层面也很明显。我们默认“问题是一道谜题”。这会制造一种焦虑:好像每个问题都有唯一正确、可以一劳永逸的答案。一件事反复出现,我们就会自我怀疑,觉得是“解谜失败”。对“终极解”的执念,其实挺消耗的。

当这种塑造力和社会权力结合,隐喻会从思维框架升级成一种统治工具。卡特总统把能源危机定义为一场“道义上的战争”,就是经典案例。这个隐喻一旦植入,现实被迅速重构:

- 它制造了“敌人”:强硬政策与对抗对象有了正当性。

- 它合理化了牺牲:“战时”背景下,节约与承压显得理所当然。

- 它垄断了解法:当“战争”占据议程,像“软能源”这样的“和平路径”很容易被边缘化。

简单说,谁能定义隐喻,谁就部分定义了现实。我们以为在自由思考,可能只是在一条既定的隐喻轨道上滑行。

这本书也给了一个转向的线索:

(下面这段对我启发挺大,也是我起意写这篇的原因。)

隐喻如何为我们创造新意义的另一个例子得来纯属偶然。一名伊朗学生到伯克利不久之后,参加了我们两人中的一个举办的隐喻研讨会。他在伯克利众多令人奇妙的事中发现了一个他听了一遍又一遍的表达,并把它理解成一个十分合理的隐喻。他将‘我问题的解决(solution)’理解为大量的液体,起着泡,冒着烟,包含了你所有的问题,这些问题要么被溶解,要么沉淀下去,因为催化剂不断地(暂时)溶解一些问题并沉淀出其他问题。他非常灰心地发现伯克利的居民意识中没有这种化学隐喻。他的灰心情有可原(英文原文:“And well he might be”,中译本作“他可能会好起来”,我也觉得有点怪),因为化学隐喻既美观又有远见。它让我们对问题有了一种新认识:问题永远不会彻底地消失,也不能被一劳永逸地解决。你的所有问题一直存在,它们只可能已被溶解,处于溶液当中,或者它们可能以固态形式存在。你的最大愿望是找到一种能溶解问题而又没有其他沉淀物析出的催化剂。因为你没有完全控制什么进入溶液(solution)当中(解决之道),你会不断地发现旧问题和新问题不断沉淀析出,现存的问题正在消解(dissolving),这部分是由于你的努力,部分却与你的努力无关。

‘化学’隐喻让我们对人类的问题有了新的看法。它适合于我们的经验,即我们曾认为已‘解决’的问题又反复出现。‘化学’隐喻认为问题不是那种可以让它永久消失的物质。把它们当做可以被一劳永逸’解决’的东西是无意义的。按照‘化学’隐喻的规律生活,我们将接受从来没有问题会永远地消失这一事实。不是将你的精力花在一劳永逸地去解决问题,而是将精力花在寻找合适的催化剂,来最长时间地消解你迫在眉睫的问题,同时又不能沉淀出更糟的问题。问题的再现被视为一种自然存在,而非你寻求‘正确的解决方法’的努力已经失败。

按照‘化学’隐喻来生活将意味着你的问题对于你来说有另一种不同的现实性。暂时的解决方案是一次成绩,而不是一次失败。问题是事物自然秩序中的一部分,不是要被‘治愈’的无秩序。如果你按照‘化学’隐喻所说来生活,你理解日常生活的方式和行为方式将会不同。

我们把化学隐喻看成是隐喻力量的一个明显实例——即创造一种新现实,而不是仅仅为我们提供一种构建既存现实的方法。这毫不奇怪。我们从‘争论是战争’隐喻的实例中获知,自然类型的活动(如争论)在本质上就是隐喻。‘化学’隐喻解释的是我们目前处理问题的方法的另一种隐喻活动。目前,大多数人依据我们称之为‘难题’的隐喻去处理问题,所以在此问题是难题,通常有一个正确的解决方案——问题一旦被解决,就一劳永逸了。‘问题是难题’的隐喻刻画了我们当前的现实。转向‘化学’隐喻则将勾勒出一个新的现实。

但是改变我们赖以生存的隐喻绝非易事。‘化学’隐喻的内在可能性是我们要注意的一桩事情,但是按照它来生活却是非常不同、更为困难的另一桩事。我们每个人都已经有意无意地发现了数以百计的问题,并且我们通过‘难题’隐喻不断地致力于寻求其中许多问题的解决方案。我们许多无意识的日常活动依据‘难题’隐喻被建构,以至于我们不太可能通过有意识的决断简单迅捷地转向‘化学’隐喻。

我们的许多活动(争辩、解决问题、预算时间,等等)本质上是隐喻。刻画我们日常活动的隐喻概念建构了我们眼前的现实。新隐喻有创造一个新现实的力量。当我们按照隐喻开始理解我们的经验时,这种力量开始起作用;当我们按照它开始活动时,它就会变成一个更深刻的现实。如果新隐喻进入我们赖以活动的概念系统,它将改变由这个体系所产生的概念系统、知觉、活动。许多文化变革起因于新隐喻概念的引入和旧隐喻概念的消亡。例如,全世界的文化西化其实部分就是把“时间就是金钱”隐喻引入这些文化的这么一回事。

隐喻可以创造现实的观点与大多数常规隐喻观相悖。究其原因,人们习惯性地认为隐喻是一个纯粹的语言问题,而不是构建我们概念系统和我们各种日常活动的主要手段。单词不会独自地改变现实这一假设是非常合理的。但是我们概念系统的改变确实会改变我们的现实,影响我们如何感知世界,又如何依据这些感知来行动。

‘隐喻仅仅是一个语言的问题并且只能描述现实’的观点源自这样一个观点,即现实完全外在于并独立于人类如何概念化世界,好像对现实的研究就是对物质世界的研究。这种现实观——所谓的客观现实——忽略了现实中人的方方面面,尤其是构成我们大多数经验的真实感知、概念化、动机、行为。然而现实的人的方面却对我们至关重要,并且因文化不同而不同,因为不同的文化有不同的概念体系。文化也存在于物理环境中,有些是完全不同的——丛林、沙漠、岛屿、苔原、山脉、城市,等等。在每种情况下,我们都或多或少地顺利与一个物理环境互动。不同文化的概念系统部分取决于它们从中发展起来的那个物理环境。

每一种文化必须提供一种不同程度地成功应对它自身环境的方式,既包括适应环境,也包括改变环境。此外,每一种文化必须定义一种社会现实,每个人在其中担任有意义的社会角色,并据此进行社会活动。毫不奇怪,由文化决定的社会现实影响其物理现实概念。对于作为某种文化成员的个体而言,现实的内容是他的社会现实和塑造他的物质世界经验方式的一种产物。由于我们许多的社会现实是以隐喻来理解的,也由于我们的物质世界概念是隐喻性的,因此隐喻在决定我们现实内容方面起着非常重要的作用。

读到这里,我个人的感受是:那位伊朗学生的“问题是化学反应”的隐喻,很解压。

- 问题不再是“我”的缺陷,而是与“我”分离、在“溶液”里客观存在。

- 目标不是一次性“终极答案”,而是找合适的“催化剂”,尽量在当下阶段把主要矛盾溶解,同时接受新“沉淀物”还会出现。

- 这样看,“问题复现”就是自然的,不是失败;每一个“暂时可行”的方案,算一份成绩。

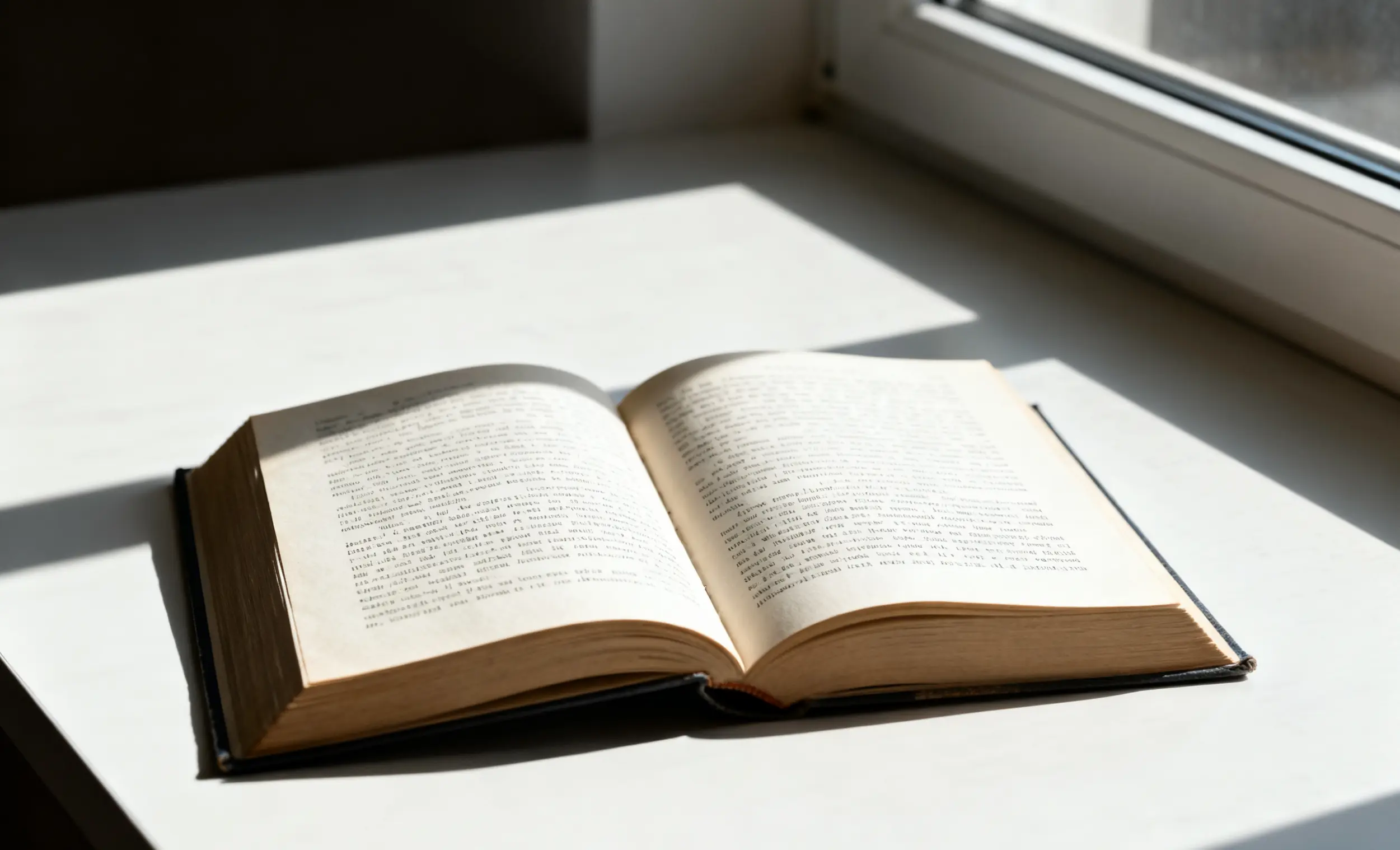

那去哪里寻找和练习新的隐喻?我还是会回到文学与艺术。 艺术给了很多“备用世界”,可以在里面安全试穿一下,再带回日常。

艺术给了很多“备用世界”,可以在里面安全试穿一下,再带回日常。 这些东西是文明几千年演化的成果。它们被注入《肖申克的救赎》这样的电影里,在《三体》这样的书里,也在《房思琪的初恋乐园》这类文本里。可以代入、可以对照,但更重要的,是借这些“不一样”,去突破一下,去想想语言之外的世界。

这些东西是文明几千年演化的成果。它们被注入《肖申克的救赎》这样的电影里,在《三体》这样的书里,也在《房思琪的初恋乐园》这类文本里。可以代入、可以对照,但更重要的,是借这些“不一样”,去突破一下,去想想语言之外的世界。

我们确实有创造的自由,也会去找“真理”。但“客观”本身也值得分辨一下。

书的后半部分把讨论引向哲学基本盘:如果现实是由隐喻构建的,“真理”是什么?

作者拒绝两个极端:

- 客观主义神话:有一个完全独立于人类意识的、唯一的客观真理。

- 主观主义神话:现实和真理纯粹是个人主观、任意的想象。

他们在两者之间走了一条“经验主义”(也有人译作“体验式实在论”)的细线:现实与真理既不是纯客观,也不是纯主观,而是我们与物理世界、文化环境持续互动的产物。

意义不是被动“发现”,也不是随意“发明”,而是在互动中不断“协商”和“共创”。当我们说一句话是真的,其实是在说:我们对这句话的理解,与我们对特定情境的理解,比较吻合。既然理解由概念隐喻系统塑造,“真理”就会相对、会依赖所用框架。

当然,这套理论也会被质疑:比如循环论证、是否树了“稻草人”、普适性的边界等等。批评是好事,把“概念隐喻”从万能钥匙,校准为一个强但有边界的“认知诊断工具”。

读完,我得到不少。但更重要的是怎么去想、去用语言。就先记到这儿,后面再翻一页,看还能不能换个隐喻试试。